九段建築研究所の軌跡 「すべての始まりはペルシャから・・・」

1958年~1967年 ~自分史 中岡栄三「録」より~

~コンペの相手はフランク・ロイド・ライト~

1964年、イラン国王のお姉様プリンセスシャムスから「50万坪の敷地にモーターボートができる人工池と飛行場付きの庭をつくってください」と言われた。 50万坪といえば東京ドームの35倍にもなる広さだ。そんな広大な土地のランドスケープなどしたこともない。 しかし、王室の方からの依頼を断るわけにはいかなかった。

ある時、建設大臣からプリンセスの官邸を訪ねるように言われたので行ってみると、妃殿下と文化大臣である殿下、政府高官がずらりと列席していた。

官邸には私たち以外に七、八人のアメリカ人が来ていた。その人たちは近代建築の三大巨匠フランク・ロイド・ライトの設計事務所の人たちだと紹介された。 彼らの持参した図面を見せられて驚いた。あまりにも見事であり、彩色などもすべて色鉛筆で施されていた。それがアルミ製の額に入っている。私の方は白黒の青焼き一枚である。 高官はこの二つを見比べて良い方に決定すると言う。しばらくそこで待っているように言われ、一時間もしただろうか、侍従長が出てきて結果を発表した。

「このproposal(提案)は全体計画と庭と道路の設計はMr.NAKAOKAに依頼する。建物設計はフランク・ロイド・ライト設計事務所にお願いする。」

プリンセスは「Mr.NAKAOKAのスピリットが好きだ」と言われた。 2度目のイラン滞在の出来事であった。

●1958年

~技術支援のためにイランへ~

私は日本住宅公団に入社して3年目イラン行が決まった。

1958年第3回アジア大会にイランパーレビ国王が来日して、日本の住宅建設を視察、めざましい復興ぶりを目の当たりにして帰った。 帰国後、イランの住宅計画について日本からのアドバイスをしてもらえないかと要請があった。イランの建設銀行の常駐コンサルタントとして、 日本からアドバイザーを派遣してほしいということだった。 あの頃のイランは石油が売れ出してお金があり、農林省、大蔵省と新しい庁舎を次々と造っていた。10階から15階建てくらいの鉄筋コンクリートの建物だが、 まだ専門の技術者が少ない。それで日本に技術支援を依頼してきた。<中略>

私たちが建設銀行に入ると、建設銀行の手掛ける建物の構造設計の仕事を皆、頼みに来た。私は構造計算を担当した。現地では一生懸命働いた。そのうちに実力が 認められ役所のビルから石油タンクまで設計を頼まれた。

~イラン皇后妃殿下の記念公園~

ある日、建設事務次官からファラー皇后妃殿下の記念公園、約6千坪を造るので、その3分の1の広さの日本庭園を造って下さい。」と言われた。

一介の耐震技術者として日本から派遣された身だったが引き受けざるを得なくなった。そんな経緯で取り組んだのがファーラーパークだった。

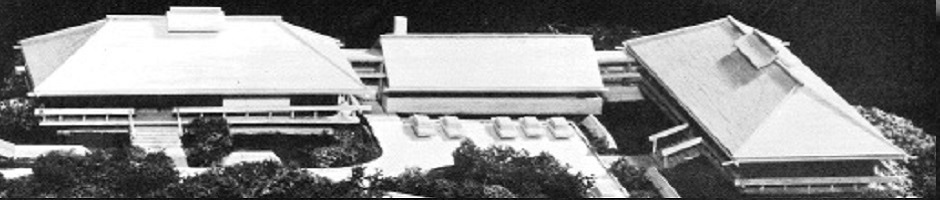

敷地を目の前にして、ひらめいたのは砂の庭、石の庭(写真:上)だった。設計に2年、工事に2年費やした。 完成するとファラー王妃も喜んでくれて私に直接会いたいと竣工式には足を運んで下さった。(写真)

●1962年

~イラン地震~

イランでは大地震とも遭遇している。1962年9月1日。夜の8時か9時頃だと思う。テヘランから西へ200㎞くらい離れたところで大地震が起こった。 テヘランは地盤が固いから絶対に地震は来ないといわれていた。 私は被害状況を視察に現地に行った。3時間くらい走って現地に到着した。

そこは、農業を営む集落であったが泥の家は一瞬にして崩れていた。 イランでは強烈な直射日光を避けるために泥の家に住んでいた。断熱性はあっても地震が来たらひとたまりもない。

その時、イランの人たちに地震に強い家を造ることを教えてあげなければいけないと思った。

●1966年

~イランから帰国、日本住宅公団に戻る~

革命で混乱するイランから帰国、日本住宅公団に戻った。当時、住宅公団では年間5万戸の住宅を造っていたが、それでも需要に追い付かない。 そのために、より効率良く生産できるプレハブ化を進めていた。プレハブとは住宅などの建築物を部品化して、それぞれを予め工場で作り、現場に運んで 組み立てるというもの。工業化出来るので大量生産が可能、それだけコストも下げられ、工期も短縮出来る。 当時はプレキャスト・コンクリート(PC)工法やメタルフォーム工法が導入され始めたころで私もその新工法を研究した。

1968年~1980年

~1968年九段建築研究所設立~

1967年になると住宅公団ではPC工法による10階以上の中層アパートを供給し、本格的なプレハブ化へ踏み出した。

私は元々構造設計が専門で、イランでも中層住宅を多数手がけた。 この経験を生かして何か新しいことは出来ないかと考え、1968年九段建築研究所を設立した。 もともとPC工法の時からプレハブには興味があり研究していたから住宅公団にはいろいろなプレゼンをした。

その中でHPC工法(鉄骨プレキャストコンクリート造)という新工法が採用になり、豊島五丁目の集合住宅の構造設計を請け負った。

14階建の高層住宅だったが1972年無事竣工した。ツインコリダー型といって、中央が吹き抜けになった構造であり、解放的でダイナミックな造りになっている。

斬新だと話題になった。

14階建の高層住宅だったが1972年無事竣工した。ツインコリダー型といって、中央が吹き抜けになった構造であり、解放的でダイナミックな造りになっている。

斬新だと話題になった。●1969年 多摩ニュータウン最初の高層住宅を設計

(多摩ニュータウン永山高層住宅 11階)

●1970年 HPC工法による高層量産住宅標準設計(鋼構造協会共同開発)

●1970年 高層住宅におけるPRC部材の製造及び接合組立に関する研究試作

(通産省共同開発)

~HPC、RPC、WR-PC工法で設計受注~

時代の要請に応じた中高層(7階から15階程度)量産住宅の手法として開発されたのがHPC工法で、H形鋼を内蔵した場所打コンクリートの柱とH形鋼を内蔵したPCの梁、 鉄筋あるいは鋼材内蔵のPC耐震壁及びPC床を組合わせたものである。

中高層住棟であるHPC構造からH形鋼を除き、鉄筋に置き替えてPC化したものが、R-PC工法あるいはWR-PC工法であり、コスト低減化を計ったものである。

日本の団地も5階建までの中層階段室型壁式構造あるいはラーメン構造の住宅から、10階建以上の集合住宅へと移行していく時代で、既述のHPC工法、RPC工法 あるいは、WR-PC工法といった新工法が日本の住宅の高層化への推進役となった。

九段建築研究所は、年間1千戸という実績を達成した。

●1972年 HPC共同住宅実施設計(日本住宅公団共同開発)

●1972年 兵庫県芦屋浜コンペティションに応募

(間組共同 HPC 25階~30階 敷地20.3ha)

●1973年 イラン王妃チャールーズ別邸ビラ建築

●1978年 ローコスト高層住宅プレハブ工法開発設計(日本住宅公団共同開発)

●1978年 フリースペース共同住宅の開発設計 重層土地高層を発表

(日本住宅公団共同開発)

●1979年 梁積層方式による躯体工法の実現性に関する検討と研究(日本住宅公団共同開発)

~宮城県沖地震発生~

仙台市の宮城野に当時の国鉄が新幹線で働く職員の寮を建てる計画があり、 その設計を行った。HPC工法では最も背の高い16階建てにして工事も順調にすすんでいた。 いよいよ、竣工式となった前日、1978年6月マグ二チュード7.4の地震が発生。新幹線が復旧すると同時に仙台まで行った。仙台に着くと市内のビルが軒並み倒れかけていた。 私の設計した建物だけは被害がなかった。

●1980年 ニューモデル高層住宅の基本設計提案(SRC 11階・14階)

1981年~1990年

●1981年 ニューモデル高層住宅の実現

(SRC-WR 多摩NT・グリーンT鶴牧分譲住宅 11階)

●1982年 壁式ラーメン構造(WR)の確立と実施(神奈川県パークタウン茅ヶ崎 WR日本住宅

公団第1号)

●1983年 庭付き中層住宅の提案と実施(RC 多摩ニュータウン南大沢・貝取)

●1985年 超高層住宅の開発(日本建築センター評定取得)

30F SRC 超高層住棟十字柱検討設計

(SRC-WR 30階 日本住宅公団)

50F-PR-SRC住宅<制震壁付・受動型制震装置>(自社開発)

30F-PR-SRC住宅(自社開発)

25F-PR-PC・BLOCK工法(自社開発)

●1986年 免震建物14F-PR-免震構造建物の開発(自社開発、日本建築センター評定取得)

11F-WR-PC・BLOCK工法の開発(自社開発、日本建築センター評定取得)

西松型・青木型超高層集合住宅共同開発(RC 25階~30階 日本建築センター、

高層鉄筋コンクリート造技術検討委員会評定取得)

●1988年 WRPCの実施(WRPC 多摩ニュータウン堀之内 WRPC日本住宅公団第1号)

●1989年 高層RC「25F-PR-PC-BLOCK工法」(高層鉄筋コンクリート造技術検討委員会評

定取得)

1991年~2000年

●1991年 越谷市景観賞受賞(エルメホール東越谷配置・建物設計)

(写真:右)

~ガランドー開発~

九段建築研究所では中層集合住宅のプレハブ工法の追求をする一方で、 鉄筋コンクリート造の住宅のローコスト化も進めた。 大空間を有したフレキシビリティのある住まいが必要だという思いから「ガランドー」を開発した。お寺の伽藍を連想させる言葉の響きが気に入った。 ガランドーというのは何もないということ。そこにいろいろ生活に必要な設備をつけていくのだが、結局、昔の日本の民家になる。日本の昔の家はがらんどうであった。

●1994年 横浜市環境設計制度<高さ緩和適用>許可取得

(プロムナード矢部団地配置・設計建物)

14F WR-HPC工法の開発(自社開発)

25F WR-HPC(シース型)工法の開発(自社開発)

●1995年 阪神淡路大震災

●1997年 「WR-PC工法設計・施工指針」(日本住宅公団・プレハブ建築協会共同開発、

日本建築センター一般評定・建設大臣認定取得)

●1997年 復興住宅としてWR-PC工法による工業化住宅が多量に採用される

●1998年 GARANDO住宅の実施(東京郊外K邸)

ペルシャ陶器と土器

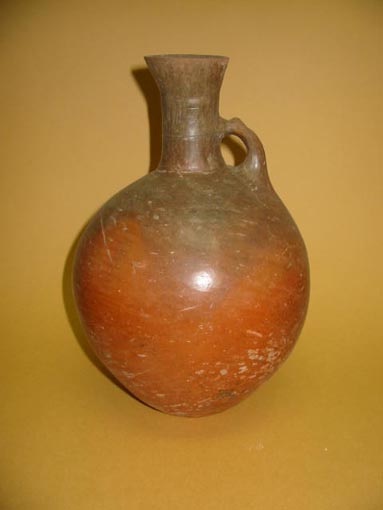

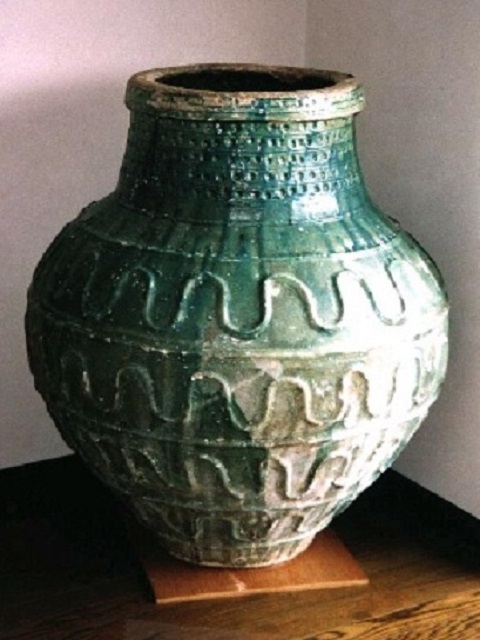

イラン滞在中に紀元前の土器、イスラムのペルシャ陶器に巡り合った。ペルシャの陶器は日本とも深いつながりがあり、多くの品々がシルクロードを経て日本に入っている。 ここにコレクションの一部を紹介します。 |

□年 代 前2500年頃 □素 材 土器 □寸 法 径26.3㎝ |

□年 代 前1千年紀 □素 材 土器 □寸 法 径13.2㎝ |  |

|

□年 代 前1千年紀 □素 材 土器 □寸 法 径16.5㎝ |

□年 代 前1千年紀 □素 材 土器 □寸 法 径15.2㎝ |  |

|

□年 代 前1千年紀 □素 材 土器 □寸 法 全長25.5㎝ |

□年 代 前1千年紀 □素 材 青銅 □寸 法 径13.0㎝ |  |

|

□年 代 前1千年紀 □素 材 土器 □寸 法 径17.5㎝ |

□年 代 前2千年紀 □素 材 土器 □寸 法 径18.5㎝ |  |

|

□年 代 1100~1200年頃 □素 材 陶器 □寸 法 径10.0㎝ |

□年 代 10世紀 □素 材 陶器 □寸 法 径13.5㎝ |  |

|

□年 代 13~14世紀 □素 材 陶器 □寸 法 径29.8㎝ |

□年 代 9~10世紀 □素 材 陶器 □寸 法 径22.㎝ |  |

|

□年 代 9~10世紀 □素 材 陶器 □寸 法 径23.6㎝ |

□年 代 12世紀 □素 材 陶器 □寸 法 径20.0㎝ |  |

|

□年 代 10~11世紀 □素 材 陶器 □寸 法 径12.5㎝ |

□年 代 10~12世紀 □素 材 陶器 □寸 法 高110.0㎝ |  |